Dekarbonisierung in der Wärmeversorgung

Im Vergleich zur Stromversorgung besteht im Sektor Wärme ein deutlich größerer Handlungsdruck, da aktuell noch mehr als 80 % der Wärmebereitstellung in Deutschland auf fossilen Quellen basiert (1). Im Fokus steht dabei der Gebäudebestand. Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) ist das zentrale Instrument, um u.a. die lokal verfügbaren Erneuerbaren Energien (EE) für eine mögliche (zentrale) Nutzung zu identifizieren und eine Wärmewendestrategie mit konkretem Maßnahmenkatalog zu erarbeiten. Im Ergebnis der KWP können Wärmenetz-Eignungsgebiete lokal verortet werden sowie Bereiche, für die eine Einzelgebäudeversorgung auf Basis EE sinnvoll ist. Das Bundesgesetz zur KWP ist seit Januar 2024 in Kraft. Bis Mitte 2028 sollen für alle Kommunen in Deutschland Kommunale Wärmepläne vorliegen, für Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern bereits bis Mitte 2026 (2). Beispiel NRW: Hier wird die Umsetzung flankiert von einem Ende 2024 verabschiedeten Landesgesetz, das von einer breiten politischen Basis getragen wird. Im Vergleich aller Flächenbundesländer ist der Anteil der Kommunen, die den Prozess der KWP begonnen haben, mit mehr als 70 % am höchsten (3).

Gute Gründe für Wärmenetze

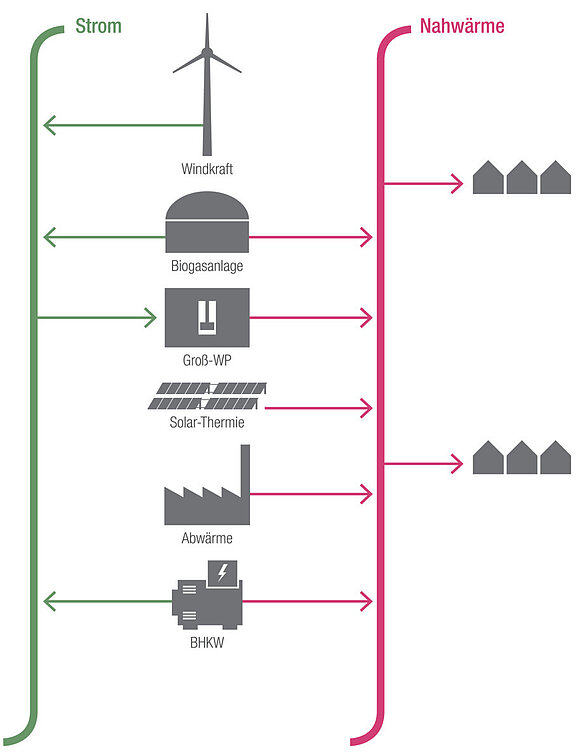

Für die Einzelgebäudeversorgung werden künftig Wärmepumpen das dominierende Heizsystem sein. Bei verdichteter Bebauung bieten Verbundlösungen mittels Wärmenetz vielfach Vorteile. EE-Quellen wie z.B. Flusswärme oder unvermeidbare Abwärme aus Gewerbe und Industrie sowie Solarthermie können wirtschaftlich erschlossen werden. Als Wärmeerzeuger kommen hier künftig vor allem Großwärmepumpen zum Einsatz (Grafik 1). Darüber hinaus bietet die Nutzung von (fester) Biomasse regional Potenzial.

Förderprogramme zum Auf- und Ausbau von Wärmenetzen

Der Auf- und Ausbau einer Wärmenetzinfrastruktur ist verbunden mit hohen Investitionen. Auf Bundesebene gibt es drei relevante Förderprogramme zur finanziellen Unterstützung.

a) KWKG

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

b) BEW

Bundesförderung effiziente Wärmenetze

c) BEG

Bundesförderung für effiziente Gebäude

Für die Zielerreichung sind verlässliche Rahmenbedingungen essenziell. Dazu gehört insbesondere eine vom Bundeshaushalt unabhängige und ausreichende Mittelausstattung der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW). Hier besteht seitens der Politik in der neuen Legislatur Handlungsbedarf.

Die Ausbauwelle wird kommen

Ausgehend von der KWP ist damit zu rechnen, dass Wärmenetze in vielen Städten und Gemeinden neu auf- oder bestehende Netze ausgebaut werden. Erste, bereits im Jahr 2024 abgeschlossene Wärmepläne, lassen dieses Potenzial erkennen. Beispiel Eschwege in Nordhessen: Für die Kleinstadt mit rund 20.000 Einwohnern im Werra-Meißner-Kreis liegen die Ergebnisse der KWP seit April 2024 vor (4). Gemäß Zielszenario für die Wärmeversorgung 2045 könnten 38 % des Wärmebedarfs der Stadt über ein neu aufzubauendes Wärmenetz gedeckt werden, dass im Wesentlichen durch eine Großwärmepumpe mit grüner Wärme gespeist wird (Bild 2). 50 % würden dann dezentral mit Luft-Wasser-Wärmepumpen versorgt werden, 2 % mit Sole-Wasser-Wärmepumpen und der Rest durch Holzpelletkessel in Kombination mit Solarthermie. Zum Vergleich: Auf Basis der vorhandenen Gas-Netzstruktur werden in Eschwege rund 80 % des Endenergiebedarfes heute noch fossil auf Basis von Erdgas gedeckt. Für die Wärmenetzausbaugebiete liegen die wirtschaftlich konkurrenzfähigen Wärmegestehungskosten gemäß KWP bei 140 bis 149 €/MWh (netto mit Förderung). Unter Berücksichtigung der BEG-Förderung liegen die Kosten für die dezentrale Versorgung von kleinen Einzelgebäuden mit 10 kW Heizleistung im Bereich von 210 bis 250 €/MWh (netto mit Förderung). Das Beispiel Eschwege zeigt damit eindrucksvoll das technische und wirtschaftliche Potenzial für den Ausbau kommunaler Nahwärmenetze.

Herausforderungen und Verantwortung

Die Transformation der Wärmeversorgung in Richtung Klimaneutralität ist eine Generationen-Aufgabe. Die Verantwortung zur Umsetzung liegt ausgehend vom Wärmeplanungsgesetz bei den Städten und Gemeinden. Der Erfolg ist u.a. davon abhängig, ausreichende Ressourcen bereitzustellen und durch gute Kommunikation bzw. Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz, die Bevölkerung mitzunehmen. Ohne Akzeptanz wird es keine erfolgreiche Umsetzung geben. Im Hinblick auf den Bau von kommunalen Nahwärmenetzen sind die lokalen Stadt- und Gemeindewerke sowie weitere Energieversorger und auch Contractoren in der Verantwortung. Hier liegt die Kompetenz bzw. gilt es diese weiter auszubauen. Darüber hinaus wird viel Ingenieurleistung zur Planung sowie Kapazität im Tief- und Rohrleitungsbau benötigt, um die Wärmeinfrastruktur neu auf- und auszubauen. Der allgegenwärtige Fachkräftemangel, egal ob auf Gemeindeebene oder bei Stadtwerken und Ingenieurdienstleistern, ist ein Hemmnis. Maßnahmen, die zur Vereinfachung bzw. Beschleunigung beitragen können, sind verbreitet gefragt.

Chancen für einen beschleunigten Netzausbau

Der Auf- und Ausbau von Wärmenetzen mit Kunststoffmantelrohrleitungen (KMR), d.h. mit starren Medienleitungen aus Stahl, ist bei großen Transport- und Hauptverteilleitungen alternativlos, aufgrund der erforderlichen Transportkapazität (Rohrquerschnitte) sowie der teilweise hohen Temperatur- bzw. Druckanforderungen in den Versorgungsnetzen. Darüber hinaus, wo die technischen Anforderungen es zulassen, braucht es jedoch die Offenheit gegenüber neuen bzw. alternativen technischen Lösungen.

Für die operative Umsetzung ist es ein absoluter Gewinn, wenn basierend auf dem Einsatz flexibler polymerer Rohrsysteme (PMR) zusätzliche (neue) Kapazitäten einbezogen werden können. Dazu zählen z.B. Tiefbau-Unternehmen ohne spezielle Kenntnisse im KMR-Bau (u.a. erforderliche Expertise und Zertifizierungen zum Stahlschweißen) oder auch Mitarbeitende von Stadtwerken. Die Vorteile von PMR beginnen bereits im Planungsprozess, der einfacher und schneller möglich ist. Auf Basis der Selbstkompensation der Rohrleitungen sind weder Rohrstatik noch Dehnungsbögen erforderlich (Bild 3). Die Flexibilität der als Ringbunde verfügbaren Kunststoffleitungen kann in der Trassenführung z.B. bei der Umgehung von Hindernissen wie Kanalleitungen bzw. -schächten vorteilhaft genutzt werden (Bild 4). Bei den starren Stahlleitungen sind dagegen z.B. bei einem vertikalen Versatz in der Trassenführung, speziell angefertigte Pass-Stücke notwendig, die als Kostentreiber wirken (Bild 5).

Bei PMR wird verbreitet bis zur Dimension d63/202 (Spezifikation mit verstärkter Dämmung) ein Dopplerohr als flexibles System mit einer Standard-Ringbundlänge von bis zu 75 m eingesetzt. Doppelrohre sind insbesondere im Netzbetrieb aufgrund der im Mittel ca. 1/3 geringeren Wärmeverluste im Vergleich zu Einzelrohren zu bevorzugen. Bei KMR dominieren i.d.R. Einzelrohrsysteme. Der Bau von Doppelrohrsystemen ist in der baulichen Umsetzung sehr herausfordernd u.a. im Hinblick auf die Herstellung der Schweißnähte an den Verbindungsstellen. Im Umkehrschluss: Wenn ein möglicher Technologie-Wechsel von KMR-Einzelleitungen hin zu PMR-Doppelleitungen erfolgt, ist der Kostenvorteil zusätzlich verbunden mit einem Effizienzvorteil durch Minderung der Wärmeverluste. Wichtig bei einem Vergleich ist, dass der Kostenvorteil PMR gegenüber KMR nicht (primär) aus der vermeintlichen Einsparung von Materialkosten erreicht wird. Vielmehr resultiert die Kostenminderung aus der Gesamtbetrachtung und Einbeziehung der unterschiedlichen Anzahl von Komponenten und dem Aufwand durch die erforderlichen Verarbeitungsschritte sowie insbesondere den zusätzlichen Einsparungen im Tiefbau.

Die Verbindungstechnik bei PMR, ein Schiebehülsen-Press-System, ist einfach zu verarbeiten, extrem robust und vor allem sicher (Bild 6). Unterm Strich kann ein PMR-Netz(teil) deutlich schneller realisiert werden. Zwischenfazit: Bei technischer Eignung und erkennbaren wirtschaftlichen Vorteilen sollten künftig PMR-Systeme sowie die Kombination KMR + PMR konsequent genutzt werden, d.h. das Beste aus beiden Welten in die Anwendung kommen. Im Hinblick auf konkrete Projekte ist grundsätzlich in drei Kategorien zu unterscheiden:

a) Inselnetze

Die ersten abgeschlossenen Kommunalen Wärmepläne zeigen, dass abseits größerer Stadt(teil)-Netze auch dezentrale Wärmenetzeignungsgebiete (Quartiere) ausgewiesen werden, wo aufgrund der Größe und Gesamtwärmeleistung (und den daraus abgeleiteten erforderlichen Rohrquerschnitten) sowie der maximalen Temperatur- und Druckanforderungen, flexible Polymere Rohrsysteme zum Einsatz kommen können. Bei Neubau-Quartieren sind Polymere Rohrsysteme bereits verbreitet erfolgreich installiert und haben hier durch Kosteneinsparungen sowie deutlich kürzere Bauzeiten vielfach in der Praxis überzeugt (5, 6).

b) Sekundärnetze

Die hydraulische Entkopplung ermöglicht eine Absenkung von Netztemperaturen und Druckstufe als Voraussetzung für einen Materialwechsel von KMR auf PMR im Sekundärnetz (Bild 7).

Insbesondere dort, wo bereits Fernwärmenetze vorhanden sind, und diese ausgebaut werden, bieten PMR-Sekundärnetze erhebliches Potenzial zur Kostensenkung und einer beschleunigten Umsetzung.

c) Hybridnetze

Sind die technischen Voraussetzungen für das betrachtete Gesamtnetz im Hinblick auf max. Betriebstemperatur und Druckstufe erfüllt, kann ein Hybridnetz entstehen. Die Ausführung des PMR-Anteils ist dabei nicht beschränkt auf die Hausanschlussleitungen, sondern umfasst i.d.R. die Unterverteilung, z.B. in einzelnen Straßenabschnitten. Welche max. Dimension bei PMR gegenüber KMR wirtschaftlich im Vorteil ist, hängt von zahlreichen Randbedingungen ab. So werden im Einzelfall auch große PMR-Rohrdimensionen bevorzugt eingesetzt, wenn die Trasse z.B. längere Abschnitte mit vielen Richtungsänderungen sowie ggf. vertikale Versprünge aufweist, die bei KMR eine Vielzahl an Formteilen sowie Passstücken erfordern würde. Die Schnittstelle von KMR auf PMR ist z.B. mittels Parallelabzweig durch universell schweißbare Übergangsfittings auszuführen, die einseitig mit den polymeren Rohrleitungen verpresst werden.

Praxisbeispiele Hybrid- und Sekundärnetze

Hybrid-Netze und auch Sekundärnetze sind keine neue Erfindung. Es existieren bereits zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte, die beispielgebend sein können für die Zukunft. So verfügt die SOLARCOMPLEX AG über gute Erfahrungen bei mehreren Hybridnetzen, die in den letzten 10 Jahren in der Bodensee-Region und im Südschwarzwald geplant und gebaut wurden. Weitere Projekte, bei denen das Polymere Rohrsystem RAUTHERMEX von REHAU in Kombination mit KMR zum Einsatz kam, gibt es u.a. in Sebnitz bei Dresden und Herbrechtingen/Baden-Württemberg.

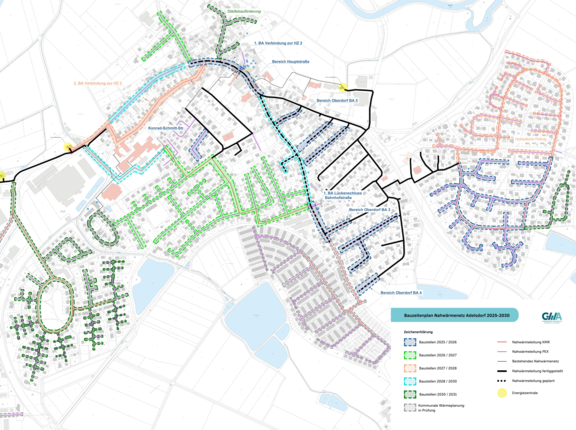

In Adelsdorf, einer Kommune mit rund 9.500 Einwohnern 40 km nordwestlich von Nürnberg, wird Klimaschutz durch den Auf- bzw. Ausbau eines Hybrid-Netzes sehr engagiert vorangetrieben (Bild 8 und 9). Erste Erfahrungen mit leitungsgebundener Wärmeversorgung hatte man bereits 2007 durch Bau und Betrieb eines KMR-Inselnetzes gesammelt. Im Jahr 2022 folgte der notwendige Aufbau kommunaler Strukturen mit Gründung der Gemeindewerke Adelsdorf. Zur Ablösung dezentraler fossiler Einzelfeuerungsanlagen durch die Bereitstellung grüner Wärme gibt es inzwischen einen klaren Fahrplan (Bild 10). Für Wohnungsunternehmen und Gebäudeeigentümer bietet dies Sicherheit im Hinblick auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz. Adelsdorf ist beispielgebend, wie die notwendige Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in kleinen und mittleren Kommunen konkret umgesetzt werden kann.

Am Westrand von Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern entsteht das Neubaugebiet B-Plan 39 mit insgesamt 11 Mehrfamilienhäusern und 94 Einfamilienhäusern. Die SWS verfolgt in Stralsund eine klare Strategie bestehend aus Transformation der bestehenden Wärmenetz-Infrastruktur durch sukzessive Einbindung weiterer erneuerbarer Wärmequellen sowie den Netz-Ausbau zur Ablösung dezentraler fossiler Wärmeerzeuger. Im B-Plan 39 setzt die SWS erstmals Kunststoff ein und vertraut auf das Know-how von REHAU und das zertifizierte PMR-System RAUTHERMEX (Bild 11). Der Bau des Netzes hat im Frühjahr 2023 begonnen, die Versorgung der ersten Gebäude erfolgt seit Ende 2024. Das Sekundärnetz wird gespeist aus dem angrenzenden KMR-Fernwärmenetz.

Fazit & Ausblick

Ein beschleunigter Ausbau von Wärmenetzinfrastruktur erfordert den Einsatz zusätzlicher Kapazitäten – vor allem in der Fachplanung und in der baulichen Umsetzung. Für Ingenieurbüros, die sich jetzt in diesem Segment (neu) etablieren, sind die Geschäftsaussichten ausgesprochen positiv. Bei Tief- und Rohrleitungsbau-Unternehmen gewinnt die Qualifizierung zur Verarbeitung polymerer Rohrsysteme signifikant an Bedeutung. Treiber sind hier die Bauherren, z.B. Stadt- und Gemeindewerke, die das Potenzial von PMR zunehmend erkennen. Flexible polymere Rohrsysteme können über Inselnetze hinaus bei Einsatz in Sekundär- und Hybridnetzen einen substanziellen Beitrag leisten, um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung zu beschleunigen. Mit dem Materialwechsel bzw. der Kombination KMR + PMR kann bezogen auf den PMR-Teil erfahrungsgemäß bis zu ca. 1/3 der Investitionskosten eingespart und die Bauzeit deutlich verkürzt werden. Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg bei der Integration von PMR auch in größeren Netzen ist die Einhaltung zugesicherter Eigenschaften sowie der Fokus auf Langlebigkeit und Qualitätssicherung im Gesamtsystem bestehend aus Rohrleitungen, Rohr-Verbindungstechnik und Muffen zur Nachisolierung.

Zum Autor:

Dipl.-Ing. (FH) Olaf Kruse

Produktingenieur & Projektmanager Nahwärme

REHAU Industries SE & Co. KG

Kontakt:

REHAU Industries SE & Co. KG

Ytterbium 4

91058 Erlangen

Tel.: +49 9131 92-5346

E-Mail: Olaf.Kruse@rehau.com

gebaeudetechnik.rehau.de

Olaf Kruse ist seit 1995 in der Energieversorgungsbranche tätig, zunächst im Bereich Beratung und Planung mit Schwerpunkt geothermischer Anlagen. 2004 erfolgte der Wechsel in die Industrie zum Polymerspezialisten REHAU mit Verantwortung in der Produktentwicklung von solarthermischen Systemen und Trinkwassererwärmungsanlagen. Seit 2013 bringt er seine umfangreichen Erfahrungen als Produktingenieur & Projektmanager bundesweit in Nahwärmeprojekte ein.